雨漏りと結露の見極め術|千葉・埼玉・茨城地域密着|㈱ 縁和

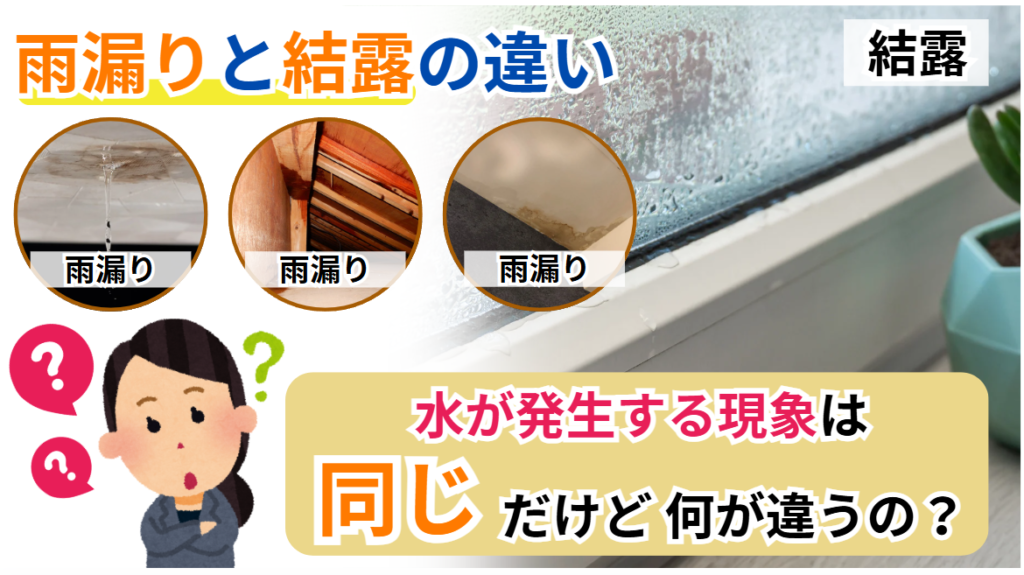

リフォーム工事や予算を検討する前に、まずは 雨漏りと結露を正しく見極めたい と感じてみえる方へ。雨漏りと結露は、どちらも建物に水気をもたらす現象ですが、その原因や対策は大きく異なります。

千葉県・埼玉県・茨城県地域密着! 雨漏り修理に特化した ㈱縁和 です。

本記事をご覧いただき、誠にありがとうございます。

それぞれの違いを理解し、適切な対策を講じましょう。

本記事の具体的な内容

✅雨漏りと結露の違い

✅室内の結露が発生する原因

✅雨漏りと結露の見極め方法

✅結露の対策と予防

特に冬の暖房使用時は、屋内と屋外の温度差が激しくなるため、注意しましょう。

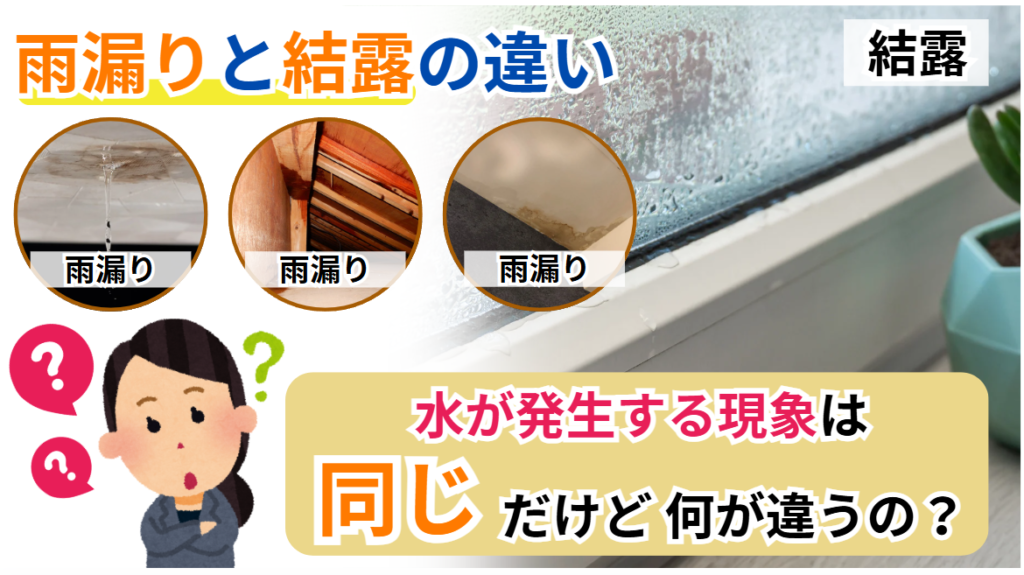

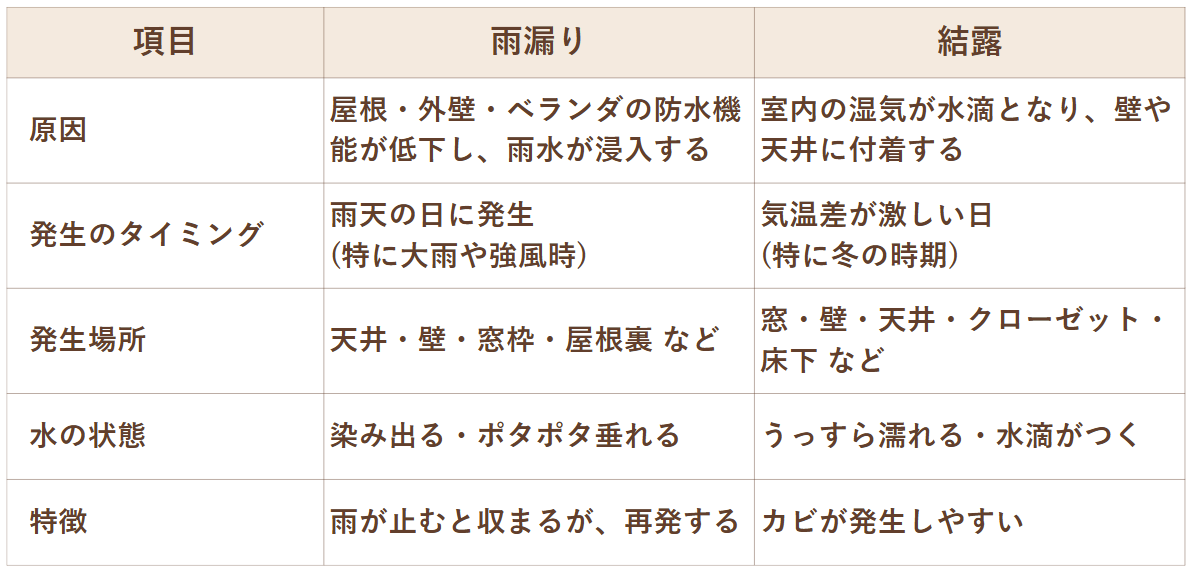

1.雨漏りと結露の違い

雨漏りと結露はどちらも 水が発生する現象 ですが、原因や対策が異なるため、見極めが大切です。

本章では、この違いを詳しく解説いたします。

この章でわかること

✅雨漏りとは何か?

✅結露とは何か?

✅症状に応じた対応策

雨漏りと結露の違いを把握しないまま放置してしまうと、不適切な修理や対応で状況が悪化してしまう可能性があります。

「どのように水が侵入しているのか」 あるいは、「温度差から水滴が生じているのか」などを判断し、適切な処置をとることが大切です。

1-1. 雨漏りとは何か?

雨漏りとは、建物の屋根や外壁、防水部分の劣化・損傷により、雨水が屋内へ侵入する現象のことです。

雨漏りは軽視されがちですが、放置すると建物の構造体を傷め、修理費用が大幅に増加する可能性があるため、非常に注意が必要です。

雨漏りの原因は多岐にわたりますが、代表的なものは以下の通りです。

1|屋根の劣化・破損

・ 瓦やスレートのズレ、割れ

・ コーキング(シーリング材)の劣化

・ 板金(棟板金、谷板金)の浮きやサビ

2|外壁のひび割れ・防水不良

・ 外壁のクラック(ひび割れ)からの水の浸入

・ シーリングの劣化(特にサッシ周り)

3|ベランダ・バルコニーの防水不良

・ 排水溝の詰まりによる水の滞留

・ 防水層(ウレタン、FRP、シート防水)の劣化

4|窓やドアの隙間からの浸水

・ サッシのゴムパッキンの劣化

・ コーキング(シーリング)の亀裂

雨漏りの代表的な症状は、天井や壁にシミや変色がある/雨が降ったあとに水滴が落ちてくる/床や畳が湿っている・ふわふわする など、このようなサインが見られた際は、雨漏りが発生している可能性があります。

特に 天井からの水滴やカビ臭が強くなる場合 は早急な対応が必要です。

㈱縁和 は、埼玉県越谷市を拠点とする 千葉県・埼玉県・茨城県の地域に密着し、雨漏り修理に特化した 雨漏り専門の修理業者 です。

雨漏りによるどんなに些細なお困りごとでも、まずはお気軽にご相談ください。

1-2. 結露とは何か?

結露とは、空気中の水蒸気が冷やされて水滴となり、窓や壁、天井などに付着する現象のことを指します。

つまり、空気中の水蒸気が冷たい物体に触れて冷やされ、液体の水として現れる現象 のことです。

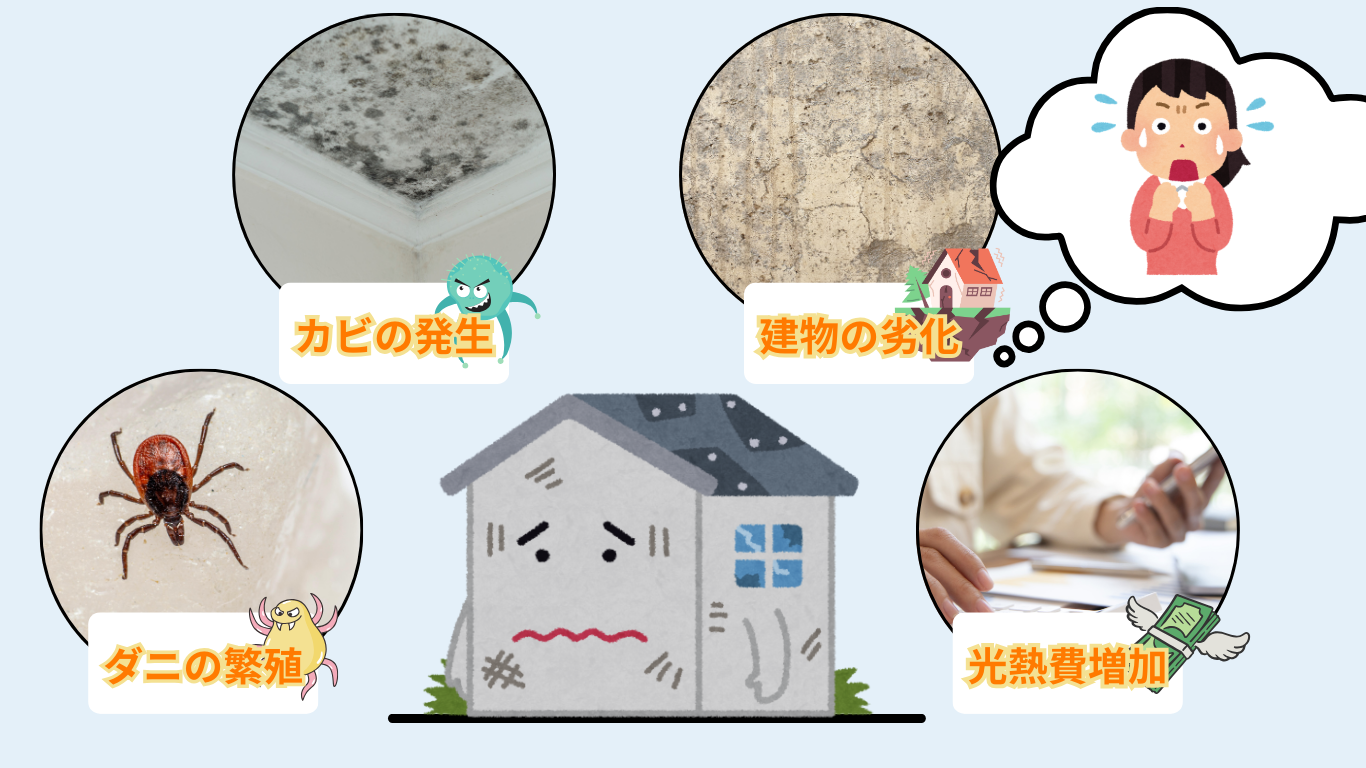

特に冬場に発生しやすく、住宅環境にさまざまな影響を及ぼします。結露は放置すると、カビやダニの発生、建物の劣化、健康被害につながるため、適切な対策が重要です。

以下のような条件が重なると、結露が発生します。

【結露が発生する条件】

1|室内の湿度が高い

洗濯物の部屋干し、加湿器使用、料理、入浴で湿度が高くなる

2|窓や壁の表面温度が低い

外気温の低下、断熱性の低い窓ガラスや壁

3|空気が冷やされて飽和水蒸気量を超える

露点温度以下に達する

特に冬場は、室内の暖かい空気が窓ガラスなどの冷たい部分に触れることで、結露が発生しやすくなります。

また、結露には主に「表面結露」 と 「内部結露」 の2種類があります。

窓や壁の表面にできる 表面結露 とは異なり、壁の内部に発生する目に見えない 内部結露 は、見えない所で劣化が進行するため、木材の腐食やシロアリの発見が遅れる可能性があります。

放置すると、カビや建物の劣化、健康被害を引き起こす可能性があるため、湿度管理・断熱・換気が結露防止の秘訣になります。

「結露かな?」 と思ったら、すぐに換気と対策をおすすめいたします。

結露でお悩みの方は、ぜひ ㈱縁和 にご相談ください。

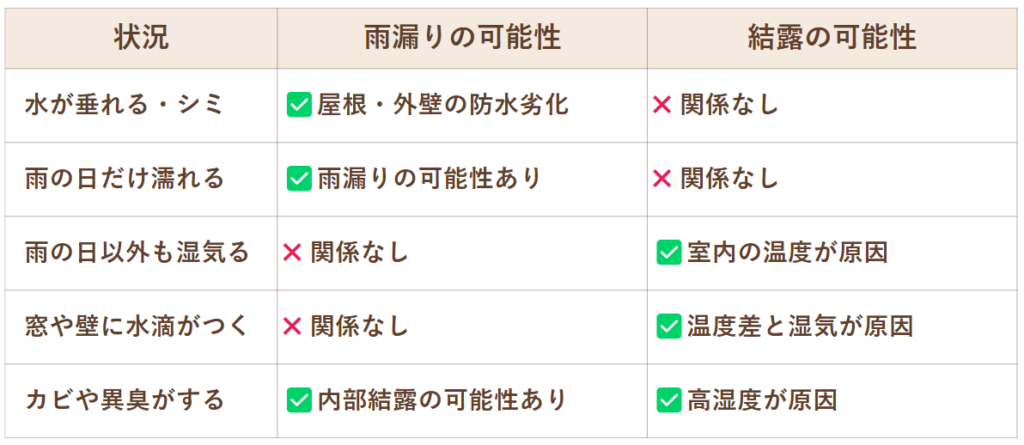

1-3. 症状に応じた対応策

天井や壁が濡れている…

そんなとき、多くの人が「雨漏りかな?」 と思いますが、実は 「結露」 の可能性があります。雨漏りと結露は、発生原因が異なるため、それぞれ適切な対策を講じないと根本的な解決にはなりません。

ここでは、雨漏りと結露の見分け方や症状ごとの対応策を詳しく解説いたします。

【雨漏りと結露の違い】

✅「雨の日だけ濡れる」→ 雨漏りの可能性が高い

✅「雨の日以外も濡れている」→ 結露の可能性が高い

それでは、それぞれの状況に応じた対応策をみていきましょう。

【雨漏りの症状と対策】

症状① |天井や壁にシミができている

✅ 原因|屋根や外壁の防水層が劣化し、雨水が侵入した

✅ 対応策|

・ シミができた部分の上に屋根や外壁のひび割れがないか確認する

・ 天井裏(屋根裏)をチェックし、水滴が垂れていないか確認する

・ 早急に防水補修や屋根修理を検討する

症状②|雨の日に天井から水がポタポタ落ちてくる

✅ 原因|屋根材の破損、瓦のズレ、コーキングの劣化している

✅ 対応策|

・ 応急処置:バケツで水を受ける & 雨水の流れをタオルなどで抑える

・ 本格修理:屋根の補修(瓦の差し替え、シーリング材の打ち直し、防水シートの施工)

症状③ |壁やサッシの隙間から雨水が侵入する

✅ 原因|窓枠・外壁のシーリング(コーキング)が劣化している

✅ 対応策|

・ 応急処置:防水テープやシリコンシーラントで補修する

・ 本格修理:コーキングの打ち直し & 外壁塗装のメンテナンスする

症状④ |ベランダやバルコニーからの雨漏り

✅ 原因|防水層の劣化・排水口の詰まっている

✅ 対応策|

・ 応急処置:雨が降る前に排水口のゴミや落ち葉を取り除く

・ 本格修理:ウレタン防水・FRP防水の再施工する

【結露の症状と対策】

症状① |窓ガラスやサッシに水滴がつく

✅ 原因|室内と外気の温度差が大きい & 湿度が高い

✅ 対応策|

・ 換気を行う(1日2~3回、窓を開ける)

・ 結露防止シートを窓に貼る

・ 除湿機を活用し、湿度50~60%に保つ

・ 二重窓(ペアガラス)や断熱カーテンの設置

症状② |クローゼットや押し入れの中がカビ臭い

✅ 原因|収納スペース内の通気性が悪く、湿気がこもる

✅ 対応策|

・ 収納内にスノコを敷いて空気の通り道を作る

・ 除湿剤や新聞紙を活用して湿気を吸収

・ 定期的に扉を開けて換気をする

症状③ |壁紙が剥がれてきた & カビが生えている

✅ 原因|壁内部に結露が発生(内部結露)

✅ 対応策|

・ こまめな換気と除湿を徹底する

・ 断熱材を適切に施工し、壁の温度差を少なくする

・ 防湿シートを活用して、壁内部への湿気の侵入を防ぐ

まとめ

早めの対応が、何よりも肝心!

雨漏りと結露はどちらも 住まいのトラブル ですが、それぞれ原因や対策が異なります。誤った対応をすると、建物の劣化を早める可能性があるため、適切な対策を講じましょう。

どうしてもご自身で判断ができない という場合は、悩まずお気軽に ㈱縁和 にご相談ください。

雨漏り修理に特化した 修理歴20年のプロ が駆けつけます。

2. 室内の結露が発生する原因

室内で結露が生じるのは、屋外と屋内の温度差が大きく、湿度が高い状態が重なることで発生します。

この章でわかること

✅湿度と温度の関係

✅換気不足が与える影響

✅断熱材が関与する結露

結露は、特に冬場に多く見られ、放置すると カビや建材の劣化 の原因になります。

2-1. 湿度と温度の関係

湿度と温度は密接に関係しており、気温が変化することで空気中の水蒸気量(湿度)も同様に変化します。

【湿度とは?】

空気中に含まれる水蒸気の割合 のことです。

一般的には、相対湿度(%)で表されます。気温が高いほど、空気は多くの水蒸気を含むことができるため、同じ水蒸気量でも湿度が変化します。

【温度が湿度に与える影響とは?】

1️⃣ 気温が上がると湿度が下がる

● 暖かい空気は、多くの水蒸気を含むことができるため、同じ水蒸気量でも湿度が低くなる

● 冬に室内で加湿しても、気温が高ければ、湿度はそこまで上がらない

2️⃣ 気温が下がると湿度が上がる

● 冷たい空気は、水蒸気をあまり含まないため、同じ水蒸気量でも湿度が高くなる

● 寒い日に窓ガラスが結露するのは、暖かい空気が冷たい窓に触れて湿度が100%に達し、水滴になるため

3️⃣ 気温が下がると露点に達し、結露が発生する

● 露点とは、空気中の水蒸気が凝結して水滴になる温度

● 室内と外気の温度差が大きいと、壁や窓に結露が発生しやすくなる

湿度管理のポイントとしては、冬場は快適とされている 加湿40〜60% を意識し、空調や換気を活用して、適切な湿度を維持することが大切です。

また、結露を防ぐために、室温と壁・窓の温度差を小さくする(断熱・二重窓)が効果的と言われています。

温度と湿度をコントロールすることで、快適な室内環境を維持し、カビや結露の発生を防ぐことが可能になります。

2-2. 換気不足が与える影響

室内の結露は、換気不足 が大きな原因の一つです。換気が不十分だと、屋内に湿気がこもり、窓や壁、天井に結露が発生しやすくなります。

また、結露が続くと、カビやダニの発生、建物の劣化、健康被害などの問題につながるため、換気はとても重要になります。

【換気不足が結露を引き起こす理由】

1️⃣ 湿気が滞留し、飽和水蒸気量を超えやすくなる

✅ 人の呼吸・調理・入浴などで発生する湿気が、屋外に排出されず、室内にとどまる

✅ 気温が下がると、湿度が上がり、露点に達して結露が発生する

2️⃣ 室内外の温度差が大きくなる

✅ 換気不足だと、暖房を使った室内と外気の温度差が大きくなり、冷たい窓や壁で結露が発生しやすくなる

3️⃣ 湿気が特定の場所に溜まり、カビの温床になる

✅ 換気がないと、空気の流れが悪くなり、特定の場所(押し入れ、クローゼット、家具の裏、角部屋)に湿気が集中しやすい

換気不足による結露は、具体的にどのような影響を引き起こすのでしょうか。

【換気不足による結露の影響】

✅ ダニの繁殖

湿気の多い環境ではダニが繁殖しやすく、健康被害につながる

✅ カビの発生

湿気を好むカビが壁紙や天井、窓枠に発生し、アレルギーや喘息の原因になる

✅ 建材の劣化

木材や石膏ボードが湿気を吸収し、腐食やカビの発生で劣化が進む

✅ 光熱費の増加

湿気がこもると暖房効率が悪くなり、余計なエネルギー消費につながる

このように換気が不十分だと、室内の空気に含まれる水蒸気が排出されず、壁や窓に水滴が残りやすくなり、結露を助長させることで、カビや腐食の原因につながります。

したがって、換気不足が続くと、カビやダニ、建材の劣化などのリスクが高まるため、適切な換気を行い、湿気を外に逃がすこと が結露防止の重要なポイントになります。

2-3. 断熱材が関与する結露

断熱材は、建物の温度差を和らげる役割を持ちますが、実は施工方法や材質によって結露を引き起こす可能性があります。

これを理解するためには、結露のメカニズムと断熱材の役割を知ることが大切です。

1|結露の基本メカニズム

結露は、温度差によって 空気中の水分が水滴として現れる現象 のことです。

✅室内の暖かい空気が冷たい面に触れることで温度が急激に下がり、水蒸気が液体化して結露が発生する

✅長期間続くと、カビの発生や木材の腐食、建材の劣化などにつながる

結露には、表面結露 と 内部結露 の2種類があります。

✅ 表面結露|窓ガラスや壁の表面につく水滴)

✅ 内部結露|床下や屋根の内部に発生し、見えない場所で建材を腐食させる)

2|断熱材と結露の関係

断熱材は適切に施工すれば、結露を防ぐ役割を果たすことができますが、施工不良(隙間・吸湿・防湿不足)があった場合、反対に 結露の発生に繋がります。

✅断熱材が適切に機能すれば、結露を防ぐことができる

● 断熱材は室内外の温度差を小さくすることで、結露を防ぐ役割を持つ

● 適切な施工と組み合わせることで、壁内部の温度を安定させ、水蒸気が急激に冷やされるのを防ぐことができる

では、断熱材を施工しても結露が発生する場合、 そこにはどのようなことが、原因として考えられるのでしょうか。

✅断熱材の施工不良で結露が発生するケース

断熱材の施工ミスや誤った選択をすると、逆に結露が発生しやすくなることがあります。

❌ 断熱材の隙間や欠損

▶ 断熱材の隙間に冷たい外気が入り込み、局所的に温度が下がることで、内部結露が発生する

❌ 断熱材の吸湿・防湿対策が不十分

▶ 断熱材自体が水分を吸いやすい場合、湿気を含み劣化する。特にグラスウールなどの繊維系断熱材は、吸湿しやすいため注意が必要

❌ 適切な気密・防湿層がない

▶ 断熱材の内側に防湿シートを設けず、室内の湿気が壁内部へ侵入すると、冬場に内部結露が発生しやすくなる

断熱材は適切に施工すれば、結露を防ぐ役割を果たすことができますが、このように施工不良(隙間・吸湿・防湿不足)があった場合は、反対に結露の発生につながります。

断熱材の選び方や施工方法をしっかり考えることで、結露のない快適な住環境を作ることができます。

結露と雨漏りの違いについて、もっと詳しく知りたい方は、雨漏り修理歴 20年、雨漏り診断士が在籍する ㈱縁和 まで、まずはお気軽にお問合せください。

3. 雨漏りと結露の見極め方法

建物の天井や壁にシミや水滴を見つけたときは、雨漏りか結露かで、修繕方法が異なります。

この章でわかること

✅天井や壁のチェックポイント

✅水滴の観察

✅湿気の影響を確認する方法

結露は室内の湿度によって発生しますが、雨漏りは屋根や外壁の損傷から雨水が侵入して起こります。 雨漏りなのか、結露なのか を見極めることは、その後の対策においてとても大切です。

迷った際は、なるべく早めに専門業者に依頼し、適切な処置を講じましょう。

3-1. 天井や壁のチェックポイント

天井や壁にシミや水滴を見つけたとき、それが 雨漏り なのか 結露 なのかを見極めるために、それぞれの特徴とチェックポイントを比較してみましょう。

【雨漏りの特徴とチェックポイント】

- 特徴 -

▶ 屋根や外壁の破損・劣化によって、外からの雨水が建物内部に侵入する

▶ 雨が降った後に発生しやすい

▶ 放置すると建物の構造部分が腐食し、耐久性が低下する

- チェックポイント -

✅天井や壁のシミ

・ 不規則な形のシミが広がっている

・ シミの中心が濃く、周囲に向かって薄くなっている

✅水滴や水漏れ

・ 雨天時や強風時に天井や壁からポタポタ水が落ちてくる

・ シミが短時間で広がることがある

✅雨が降ると出る症状

・ 晴れている日には変化がないが、雨の日にシミが広がる、水滴が落ちてくる

・ 特定の場所(屋根、ベランダ、窓枠)に近い部分で発生しやすい

✅クロスや天井材の剥がれ

・ 湿気による膨れ、剥がれが発生することがある

・ 天井の石膏ボードが崩れ落ちるケースもある

✅カビや異臭

・ カビ臭や木が腐ったような臭いがする

・ 雨が降るたびに強くなる傾向がある

【雨漏りの特徴とチェックポイント】

- 特徴 -

▶ 室内と外気の温度差によって発生する水滴

▶ 主に冬場や寒暖差の大きい時期に多く見られる

▶ 放置するとカビの発生や建材の劣化につながる

- チェックポイント -

✅シミの形が比較的、均一

・ 雨漏りと違い、滲んだような薄いシミが広範囲にできることがある

・ 壁紙やクロスが一部だけ剥がれていることがある

✅窓や壁の周辺に水滴がつく

・ 窓枠、壁、天井の角に水滴が溜まることが多い

・ 結露の水が垂れて、壁にシミができることもある

✅雨の日以外でも発生

・ 冬の朝や寒暖差がある日によく見られる

・ 暖房をつけたあとに発生しやすい(室内の湿気が上昇するため)

✅壁のなかや天井裏で結露が発生することもある

・ 断熱材が不足している場所や、気密性が低い家で発生しやすい

・ 断熱材の内部に結露が起こると、壁のなかでカビが発生することがある

✅結露の発生しやすい条件

・ 室内の湿度が高い(加湿器の使用、換気不足)

・ 外気温が低く、室内との温度差が大きい

・ 気密性や断熱性が低い家

雨が降るタイミングで症状が悪化する場合は、雨漏りの可能性が高く、一方で冬場や朝方によく見られる場合は、結露の可能性が高いなど、 発生時期や場所 などを参考にして、判断しましょう。

3-2. 水滴の観察

水滴は環境の変化を示す重要なサインです。

発生場所や状況によって、雨漏り・結露・湿度変化・空気の流れなど、さまざまな情報を読み取ることができます。このように、水滴の観察を通じて、住まいや環境の問題を早期に発見することも可能です。

水滴の発生原因とその意味については、以下の通りです。

① |結露による水滴

✅ 観察ポイント

・ 窓ガラスや壁、天井の角に水滴がついている

・ 朝晩の気温変化で発生しやすい

・ 湿度の高い部屋(浴室・キッチン・寝室など)で多く見られる

✅ 改善策

・ 室内の換気を意識的に行う(窓を開ける、換気扇を回す)

・ 除湿機や調湿材を活用する

・ 断熱性の高い窓ガラス(複層ガラスや樹脂サッシ)を導入

② |雨漏りによる水滴

✅ 観察ポイント

・ 天井や壁のシミが拡大し、水滴が垂れてくる

・ 雨が降ったあとや台風のあとに発生しやすい

・ 一度乾いても、次の雨で再発する

✅ 改善策

・ 雨漏りの原因を特定し、専門業者に点検と修理を依頼する

・ 屋根や外壁の防水工事を行う

・ 定期的にメンテナンスをし、小さな劣化を早期に発見する

これらのポイントからも分かるように、湿度が高く温度差が激しい環境や、室内の相対湿度が 60%以上 になると、結露が発生しやすくなります。

また、換気が不十分だったり、湿気がこもりやすい状況だと水滴がたまるため、このような症状が見られる場合は、定期的な換気が必要になります。

3-3. 湿気の影響を確認する方法

湿気は、建物や健康にさまざまな影響を及ぼします。カビや結露、構造材の劣化を防ぐために、湿気の影響を確認する方法を詳しくお伝えいたします。

まず、室内の湿気レベルを確認する方法は、最も簡単で正確な 「湿度計」 を使うことをおすすめいたします。

方法としては、室内の各部屋に湿度計を設置し、湿度を測ります。このとき、快適な湿度範囲の 40〜60% を超えていないか確認しましょう。

また、朝・昼・夜など、時間帯ごとに変化を記録することも効果的です。

✅ ポイント

● 湿度が60%以上 → 結露やカビが発生しやすい

● 湿度が70%以上 → ダニやカビの繁殖が急激に進む

床下点検口から覗き、湿った土や腐った木材がないか確認したり、天井裏にシミや湿った跡がないか点検することで、湿気の影響を確認でき、必要に応じた除湿対策を講じることができます。

4. 結露の対策と予防

結露は室内の湿度が高く、外気との温度差が激しいと発生しやすくなります。結露を防ぐためには、湿気をコントロールし、適切な換気や断熱を行うことが重要です。

この章でわかること

✅室内の湿度管理方法

✅除湿器活用のメリット

✅換気の重要性

長期的には 断熱性能を向上させるリフォームや調湿機能のある建材を活用することで、より効果的な結露対策が可能になります。

4-1. 室内の湿度管理方法

湿度が高すぎると結露やカビの発生につながり、低すぎると乾燥による肌荒れやウイルスの活性化を招きます。

適切な湿度 40〜60%程度 を維持するために、以下の方法を活用しましょう。

① |換気をこまめに行う

・ 1日に2回以上(朝・夜)に、窓を開けて空気を入れ替える

・ 対角線上の窓を開けると、効果的(風が通りやすくなるため)

・ 雨の日でも換気扇を回して、空気を循環 させる

② |除湿機やエアコンの除湿機能を活用

・ 梅雨や夏場は、除湿機を使用すると効果的

・ エアコンのドライ(除湿)機能を適宜活用する

・ 浴室・キッチン・洗濯機周辺は、特に湿気がこもりやすい ため、使用後は換気扇を回す

③|室内の洗濯物干しを控える

・ 部屋干しは湿度を大幅に上げるため、換気扇を回したり、除湿機を併用する

・ 浴室乾燥機や外干しを活用する

④ 湿気を吸収するアイテムを活用

・ 観葉植物(サンスベリアやパキラ) は、湿気を吸収する効果ある

・ 新聞紙や炭をクローゼット・押入れ・靴箱に入れると湿気を吸収しやすい

・ 珪藻土(けいそうど)マットや除湿剤を活用する

⑤ すのこなどを活用し、通気性を確保

・ 家具と壁の間に、5〜10cmの隙間をあける(湿気がこもらないようにする)

・ 押入れやクローゼットの扉は、定期的に開放する

このように湿度を適切に保つためには、基本的なルールを守りましょう。

最適な湿度は、 40〜60%(梅雨時期は 50%以下、冬は 40%以上) が理想です。また、過度な除湿や加湿は、健康に影響を与えるため、バランスを意識することが大切です。

湿度管理を適切に行うことで、快適な室内環境を維持し、健康的な暮らしを実現できます。

4-2. 除湿器活用のメリット

除湿器は、室内の湿度を調整し、カビやダニの発生を防ぎ、快適な住環境を維持するために重要なアイテムです。

特に梅雨時期や冬の結露対策に効果的で、家の寿命や健康にも関わる大切な役割を果たします。

ダニは、湿度が 50〜60%以上 で活発化し始めるため、アレルギーの原因につながり、湿度が 60%以上 になると、カビが繁殖しやすくなります。

そのため、除湿器を使用することで、室内の湿度を 40〜50%程度に保ち、 カビやダニの発生を抑えられるといったメリットがあります。

4-3. 換気の重要性

除湿器は、カビが発生しやすい場所(浴室・クローゼット・押し入れ)や、結露しやすい窓際や壁際におくと良いでしょう。

換気は室内の空気を新鮮に保ち、健康で快適な生活を送るために欠かせない要素です。

空気の入れ替えを適切に行うことで、湿気・ウイルス・ハウスダストなどの有害物質を排出し、建物の劣化を防ぐ ことができます。

換気を行うことで、得られる主なメリットは、以下の4つが挙げられます。

① |室内の空気を清潔に保てる

・ 二酸化炭素やホコリ、花粉、PM2.5などの有害物質を排出する

・ キッチンやトイレの臭い、タバコの煙なども外に逃がせる

・ 新鮮な酸素を取り入れることで、集中力や作業効率の向上にもつながる

②|湿気を逃がし、カビや結露を防ぐことができる

・ 湿気がこもると、カビやダニが繁殖しやすくなり、アレルギーや喘息の原因になる

・ 結露を防ぎ、木造住宅の腐食や劣化を抑える

・ 浴室やキッチンなどの水回りは、特に換気を徹底することで、清潔な環境を維持できる

③ |CO2濃度を下げ、健康を守ることができる

・ 換気不足による二酸化炭素の増加は、眠気・頭痛・集中力低下の原因になる

・ ウイルスや細菌の拡散を防ぎ、風邪や感染症のリスクを軽減できる

・ シックハウス症候群(化学物質による健康被害)の予防にも役立つ

④ |室温調整と快適な環境の維持ができる

・ 外の空気を取り入れることで、エアコンの使用を抑え、節電効果が期待できる

・ 冬場は過度な乾燥を防ぎ、適度な湿度を保つことで、体調管理にもつながる

効果的な換気の方法は、窓を開ける自然換気や換気扇やエアコンを活用した機械換気を行うことが、一番です。

自然換気と機械換気を組み合わせて、効果的に空気を入れ替えましょう。

5. 雨漏り修理に特化|㈱縁和とは?

㈱縁和 は、埼玉県越谷市を拠点とする 千葉県・埼玉県・茨城県の地域に密着し、雨漏り修理に特化した 雨漏り専門の修理業者 です。

私たちの特徴は、雨漏り修理の高い技術力をもつ職人が多数在籍しているほか、20年間雨漏り修理に携わってきた 雨漏り診断士のプロ が駆け付けます。

雨漏りの原因がわからないまま修理業者に依頼し、安心される方が大変多くいらっしゃいます。しかし、 雨漏りが治まらず、結果的に次々と工事を重ね、費用だけがかかってしまうといった悩みを抱えている方がいることも事実です。

このような悩みを抱えている方々に、心から安心して私たちにお任せいただき、1日でも早く雨漏りのお悩みから解放され、笑顔の暮らしをお届けすることをモットーにしています。

6.まとめ|雨漏りと結露の違いが判別できない時はプロへ相談

本記事では、屋根と窓から始まる雨漏りと結露の見極め術について、お伝えしてきました。

天井や壁に水滴やシミを発見したとき、 「これは雨漏り? それとも結露?」 と判断に迷うことがあります。見分けがつかないまま放置すると、住宅の劣化が進み、大規模な修繕が必要になる可能性もあります。

雨漏りと結露は、発生原因や対策が異なるため、早めに専門業者に相談することが大切です。

✅ 雨漏りの場合 → 屋根や外壁、防水シートなどにトラブルがある 「可能性が大」

✅ 結露の場合 → 室内の湿度が高く、換気や断熱不足が原因の 「可能性が大」

雨漏りと結露の違いが判別できないときは、お気軽に ㈱縁和 までご連絡ください。早期発見、早期対処を行うことで、大切な家を長持ちさせることができます。